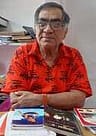

डॉ कुंदन सिंह परिहार

(वरिष्ठतम साहित्यकार आदरणीय डॉ कुन्दन सिंह परिहार जी का साहित्य विशेषकर व्यंग्य एवं लघुकथाएं ई-अभिव्यक्ति के माध्यम से काफी पढ़ी एवं सराही जाती रही हैं। हम प्रति रविवार उनके साप्ताहिक स्तम्भ – “परिहार जी का साहित्यिक संसार” शीर्षक के अंतर्गत उनकी चुनिन्दा रचनाएँ आप तक पहुंचाते रहते हैं। डॉ कुंदन सिंह परिहार जी की रचनाओं के पात्र हमें हमारे आसपास ही दिख जाते हैं। कुछ पात्र तो अक्सर हमारे आसपास या गली मोहल्ले में ही नज़र आ जाते हैं। उन पात्रों की वाक्पटुता और उनके हावभाव को डॉ परिहार जी उन्हीं की बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हुए अपना साहित्यिक संसार रच डालते हैं।आज प्रस्तुत है आपकी एक विचारणीय कहानी – ”जन्मदाता ‘। इस अतिसुन्दर रचना के लिए डॉ परिहार जी की लेखनी को सादर नमन।)

☆ साप्ताहिक स्तम्भ – परिहार जी का साहित्यिक संसार # 249 ☆

☆ कथा-कहानी ☆ जन्मदाता ☆

गायत्री को उनके आने की जानकारी थी। बीच-बीच में फोन आते रहते थे— कभी हरद्वार से, अभी वृन्दावन से, कभी बनारस से।ज़्यादा पूछताछ नहीं करते थे, न गृहस्थी के बारे में कोई सवाल करते थे। बस, ‘आनन्द तो है न?’ बच्चों से बात कर लेते थे। अचानक ही कभी प्रकट हो जाते थे। एक-दो दिन रुकते, फिर डेरा समेट कर बढ़ जाते। गायत्री भी उन्हें रुकने के लिए नहीं कहती थी।जैसे आना वैसे ही जाना। मन में कोई उद्वेग नहीं होता।

इस बार तीन दिन पहले फोन आया था कि गायत्री के शहर में विशाल यज्ञ है। कुछ बड़े सन्त आएँगे। वे खुद भी एक हफ्ते वहाँ रहेंगे। यह निश्चित नहीं कि गायत्री के पास कितना रहेंगे, लेकिन कम से कम एक-दो दिन ज़रूर रहेंगे। गायत्री के पति समर ने बताया था कि गोल बाज़ार में बड़ा सा शामियाना लग गया है और यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। शायद उसी में आएँगे। शहर में दो-तीन जगह आयोजन के बैनर भी दिखाई पड़े थे।

कभी दामाद यानी समर फोन उठा ले तो उसी से बात कर लेते हैं। कहते हैं, ‘गृहस्थी में आदमी सारी उम्र कोल्हू का बैल बना रहता है। आँखों पर माया की पट्टी और गोल गोल चक्कर। ऐसे ही उम्र चुक जाती है और हाथ कुछ नहीं आता। निवृत्ति में ही सच्चा सुख है। बिना खोये कुछ नहीं मिलता। सांसारिक सुख तो मृगतृष्णा है।’

उसे समझाते हैं कि इस संसार को तन से भले ही न छोड़ा जाए लेकिन मन से तो छोड़ा ही जा सकता है। हर गृहस्थ को निर्लिप्त होकर अपना कर्म करना चाहिए। काम करें लेकिन आसक्ति रहित होकर। कीचड़ में कमल की तरह।

समर थोड़ी देर उनकी बात सुनता है, फिर फोन गायत्री को पकड़ा देता है। कहता है, ‘तुम्हीं बात करो।’ बाद में गायत्री से कहता है, ‘ये सब बातें आज की ज़िन्दगी में कहाँ संभव हैं?अपने काम में पूरी तरह ‘इनवाल्व’ हुए बिना कैसे रहा जा सकता है?’

गायत्री जवाब देती है, ‘उनकी बातें सुनते जाओ। ज़िन्दगी तो अपने हिसाब से ही चलेगी।’

इस बार वे नियत दिन पर आ गये। सबेरे सबेरे ऑटो आकर रुका और दरवाज़े की घंटी बजी। गायत्री ने बाहर आकर देखा तो एक दस-बारह साल का साधु-वेश धारी बालक दरवाज़े के बाहर सकुचता सा खड़ा मिला। सामने ऑटो के भीतर वे बैठे थे। उनका नियम है कि जब तक घर का व्यक्ति प्रवेश करने के लिए प्रार्थना न करे, वे सवारी से नहीं उतरते। गायत्री की प्रार्थना पर वे ऑटो से उतरे। वे ही गेरुआ वस्त्र, लंबे केश और दाढ़ी। केश लगभग पूर्णतया श्वेत। चेहरे पर खूब प्रफुल्लता और निश्चिंतता। साथ के बालक का सिर मुंडित है। समर ने ऑटो का भुगतान कर दिया।

उनके लिए पहले से ही एक कमरा खाली कर दिया था। पूरा कमरा धो कर एक तरफ उनके लिए पूजा-स्थान बना दिया गया था। भीतर आकर वे तकिये के सहारे उठंग कर गायत्री के हाल-चाल लेने लगे। फिर दोनों बच्चों को बुलाकर उनके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा, थैली में से मिठाई और मेवा निकालकर दोनों को दिया। बच्चे जानते हैं कि वे नाना जी हैं।

उनके साथ आए बालक का नाम अमृतानंद है। अपने भविष्य के लिए ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका शिष्य बन गया है। उनके साथ ही हर जगह जाता है। साधु-वेश के बावजूद उसका स्वभाव सामान्य बालक का ही है। टीवी पर रोचक कार्यक्रम देखकर आँखें जम जाती हैं। अगल-बगल बच्चों को खेलते देख उसके हाथ पाँव भी सिहरने लगते हैं। लेकिन उसकी एक आँख हमेशा गुरुजी पर रहती है। गुरुजी दोपहर को नींद में हों तो घर के बच्चों के साथ मज़े से खेल कूद लेता है।

लेकिन पिता के आने से गायत्री के मन में कोई विशेष खुशी या उत्साह नहीं होता। लंबे अंतरालों पर उनके आने के बावजूद ठंडक जैसी बनी रहती है। उनकी उपस्थिति अनुपस्थिति से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही कोई लहर उठती है। सब कुछ पूर्ववत चलता रहता है। दोनों बहनों, गीता और गौरी को उनके आने की खबर ज़रूर दे देती है।

गायत्री के बेडरूम में पुराना फोटो टँगा है— माता-पिता और चारों भाई बहन। तब गायत्री नौ दस साल की रही होगी। दोनों बहनें उससे छोटी हैं। विशू तब तीन-चार साल का रहा होगा। पिता के माथे पर लाल बिन्दी है। चित्र में माँ का चेहरा देखते उसका गला भर आता है।

उसे याद आता है सबेरे वे चारों, दो दो माँ के आजू-बाजू लेटे रहते थे। माँ उन्हें दुलारतीं, पुराणों की कथाएँ सुनाती रहतीं। उस वक्त उनके चेहरे पर ऐसा अलौकिक आनन्द दमकता जैसे सारी सृष्टि उनकी बाँहों में सिमट गयी हो। गायत्री को वैसा सुख फिर जीवन में नहीं मिला।

पिताजी सरकारी दफ्तर में मुलाज़िम थे, लेकिन वे जीवन भर लापरवाह और गैरजिम्मेदार ही रहे। घर से निकलने पर कब लौटेंगे, ठिकाना नहीं। जेब में पैसे और हाथ में थैला लेकर सामान लेने निकलते और कहीं गप- गोष्ठी में दो-तीन घंटे गुज़ार कर वैसे ही खाली थैला हिलाते वापस आ जाते। उनके ऐसे आचरण से घर में क्या दिक्कत होती है इसे लेकर वे ज़्यादा परेशान नहीं होते थे। कभी किसी साहित्यिक या धार्मिक महफिल में जम जाते तो सारी रात वहीं गुज़र जाती। माँ सारी रात या तो करवटें बदलती रहतीं या कमरे में उद्विग्न टहलती रहतीं। उन पर क्या गुज़रती थी यह पिता महसूस नहीं कर पाते थे। बच्चों को स्कूल के लिए समय से उठाने से लेकर उनकी फीस समय से जमा करवाने तक की सारी फिक्र माँ को ही करनी पड़ती थी। पिता के ऐसे रवैये के कारण माँ के लिए कहीं आना-जाना मुश्किल रहता था। वे घर में ही बँध कर रह गयी थीं।

फिर माँ के सिर में भारीपन और दर्द रहने लगा था। पिता ने पहले टाला-टूली की,फिर डाक्टर को दिखाया। डाक्टर ने जाँच-पड़ताल के बाद कहा, ‘ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। रोज एक गोली खानी पड़ेगी। गोली कभी बन्द नहीं करना है।’ लेकिन पिता गोली लाना भूल जाते। वैसे भी उन्हें एलोपैथी में भरोसा नहीं था। कहते, ‘ये एलोपैथी की दवाएँ जितना ठीक करती हैं उतना शरीर में जहर इकट्ठा करती हैं। अपना देसी सिस्टम ठीक होता है।’ नतीजतन माँ हफ्तों बिना दवा के रह जातीं।

फिर वह मनहूस दिन आया जब रोज सबेरे पाँच बजे उठने वाली माँ सोती ही रह गयीं। अफरा-तफरी में पास के अस्पताल ले जाने पर पता चला कि रक्तचाप बढ़ने के कारण मस्तिष्क में रक्तस्राव हो गया। माँ फिर होश में नहीं आयीं। उनके चेहरे पर चारों बच्चों की उम्मीद भरी निगाहें चिपकी थीं, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन दोपहर सबसे नाता तोड़ लिया।

पिता उस दिन से गुमसुम हो गये। माँ के सारे कृत्य तो उन्होंने किये, लेकिन वे जैसे गहरे सोच-विचार में डूब गये। बच्चों से भी संवाद न के बराबर हो गया। बच्चे सांत्वना के लिए पिता की तरफ देखते थे, लेकिन पिता कुछ अपनी ही उधेड़बुन में लगे हुए थे। ऐसा लगता था वे सब चीज़ों के प्रति तटस्थ, उदासीन हो गये थे।

माँ की तेरहीं के दिन उन्होंने अचानक विस्फोट कर दिया। घर में जुटे रिश्तेदारों के बीच उन्होंने दोनों हाथ उठाकर घोषणा कर दी, ‘मैं अब सन्यास ले रहा हूँ। सांसारिक रिश्तों को तोड़ रहा हूँ। मेरे पास यह मकान है, दफ्तर में प्राविडेंट फंड का पैसा है। कोई चाहे तो इन सब चीज़ों को ले ले और इन बच्चों की ज़िम्मेदारी सँभाल ले। मेरी तरफ से सब खत्म।’

संबंधियों ने इसे उन पर अचानक आयी विपत्ति और दुख का परिणाम माना। उन्हें समझाया बुझाया, मासूम बच्चों के मुँह की तरफ देखने को कहा। जैसे तैसे उन्हें शान्त कराया गया।

लेकिन इसके दो दिन बाद ही वे बच्चों को सोता छोड़ अचानक गायब हो गये। घर में कोहराम मच गया। पिता से छोटे दो भाई थे, दोनों शहर में ही थे। खबर मिली तो दोनों दौड़े आये। बच्चों को समझाया बुझाया। बड़े चाचा चारों बच्चों को अपने घर ले गये। उनके अपने तीन बच्चे थे— दो बेटे और एक बेटी। अब कुल मिलाकर सात हो गये। बड़े चाचा की जनरल गुड्स की दुकान थी। ठीक-ठाक चलती थी।

पिता गायब हुए हुए तो चार साल तक गुम ही रहे। बड़े चाचा ने उनके मकान को किराये पर चढ़ा दिया और अपनी बाँहें कुछ और लंबी करके बच्चों को उनमें समेट लिया। गायत्री उनकी सबसे बड़ी बेटी हो गयी। महत्वपूर्ण कामों में उसकी सलाह ली जाने लगी। उनके लिए वे चारों सन्तानें उनके अपने बेटी बेटे थे, भतीजियाँ या भतीजा नहीं। बड़े चाचा खुद जो भी परेशानी महसूस करते हों, उन्होंने घर में बच्चों को कभी उसकी भनक नहीं लगने दी। कैसी भी चिन्ता हो, वह बच्चों के सामने निश्चिंत और प्रसन्न बने रहते। सब बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाया और हैसियत के मुताबिक सब की शादी की। समाज को उनके परिवार में घटी घटना का पता था, इसलिए समाज के लोगों ने उनके साथ काफी उदारता बरती।

चार साल बाद गायत्री के पिता अचानक साधुवेश में प्रकट हुए। आये तो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बच्चों के लिए अब वह एक अजूबा थे। बुलाने पर ही वे पास आते थे। उन्होंने ‘सब ठीक है?’ के छोटे से प्रश्न में सब को समेट कर अपना फर्ज़ पूरा कर लिया। ज़्यादा कुछ पूछना नहीं। पहले जैसे ही बेफिक्र। भाइयों ने उनका हालचाल पूछा तो जवाब मिला, ‘आनन्द ही आनन्द है। सही मार्ग मिल गया। जन्म सुधर गया।’ दो दिन रहकर वे फिर अंतर्ध्यान हो गये। फिर ऐसे ही उनका आना-जाना होने लगा। सब धीरे-धीरे उनके आने जाने के प्रति तटस्थ हो गये।

बेटियों की शादी के बाद वे वहाँ भी गाहे-बगाहे पहुँचने लगे। बस, एकाएक पहुँच जाते और फिर एक-दो दिन रुक कर अचानक ही पोटली उठाकर चल देते। शुरू में दामादों को उन्हें समझने और उनके साथ ‘एडजस्ट’ करने में दिक्कत हुई, फिर वे भी आदी हो गये।

इस बार गायत्री के घर आने से पहले उन्होंने दोनों भाइयों को खबर दे दी थी कि वहाँ आकर मिलें। सन्तों के प्रवचन सुनने का लाभ भी मिल जाएगा। गायत्री को वे बता चुके थे कि अपने अखाड़े में अब उनकी पोज़ीशन बहुत ऊपर है, बस बड़े महन्त जी के बाद उन्हीं को समझो।

कॉलोनी के लोग उन्हें जानने लगे थे। उनका साधुवेश वैसे भी लोगों को आकर्षित करता था। लोग जान गये थे कि वे मिस्टर त्रिवेदी के ससुर हैं। अब उनके आने पर दो-चार लोग श्रद्धा भाव से उनके पास आ बैठते थे।

दोनों चाचा बड़े भैया के निर्देश पर पहुँच गये। बड़ी चाची भी पहुँचीं। सोचा इसी बहाने गायत्री से भेंट हो जाएगी। जेठ जी के जाने के बाद से वे ही गायत्री और उसके भाई-बहनों की माँ रहीं और उन्होंने अपने ऊपर आयी ज़िम्मेदारी को खूब निभाया भी। कभी भी जेठ जी के बच्चों को अन्तर महसूस नहीं होने दिया। जीवन की कठिन परीक्षा पति-पत्नी दोनों ने खूब अच्छे अंको से पास की। इसीलिए गायत्री पिता के आने से ज़्यादा खुश बड़े चाचा और चाची के आने से हुई।

शाम को सभी लोग प्रवचन सुनने गये। मंच पर प्रवचनकर्ताओं के साथ गायन-मंडली भी विराजमान थी। प्रवचन के बीच में प्रवचनकर्ता गायन शुरू कर देते और संगीत-मंडली वाद्ययंत्रों के साथ उन्हें सहयोग देने में लग जाती। गायत्री, दोनों चाचा और चाची देर तक प्रवचन सुनते रहे। पिता पहले ही वहाँ पहुँच गये थे, लेकिन वे कहीं अन्यत्र व्यस्त थे।

प्रवचन-स्थल के बाहर अनेक दूकानें सजी थीं जिनमें मालाएँ, शंख, पूजा-पात्र, हवन- सामग्री, धार्मिक पुस्तकें, देवियों-देवताओं के चित्र उपलब्ध थे।

रात को पिता आ गये। दोनों भाइयों से बात करते रहे, किन्तु उनकी रूचि पारिवारिक और सामाजिक मसलों में नहीं थी। मित्रों, रिश्तेदारों की सामान्य जानकारी लेकर वे अपने अनुभव सुनाने में लग गये। कहाँ रहे, कहाँ कहांँ घूमे, किन किन सन्तों की संगत की, यह सब बताते रहे। पारिवारिक और सामाजिक प्रसंग उठते ही उनका ध्यान भटकने लगता। उस दुनिया में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी।

दूसरे दिन सबेरे स्नान-पूजा से निवृत्त होकर वे जल्दी तैयार हो गये। बोले, ‘आज से यज्ञ शुरू होगा। पति-पत्नी जोड़े से यज्ञ के लिए बैठेंगे। मुझे वहाँ प्रबंध देखना होगा। अब दिन भर वहीं रहना पड़ेगा। आगे का जैसा कार्यक्रम होगा, बताऊँगा।’

वे निस्पृह भाव से चले गये। बेटी या भाइयों को छोड़ने का कोई दुख उनके चेहरे पर दिखायी नहीं पड़ा। घर छोड़कर जाने के बाद वे जितनी बार भी गायत्री के पास लौटे, उन्होंने कभी अपने कदम पर पश्चात्ताप ज़ाहिर नहीं किया, न ही कभी उस प्रसंग को उठाया। जैसे जो उन्होंने किया, सब सामान्य और उचित था।

उनके जाने के बाद बड़े चाचा भावुक हो गये। हाथ जोड़कर बोले, ‘बड़े भाग्यशाली हैं। सही रास्ता मिल गया। लोक-परलोक सुधर गया। एक हम जैसे लोग हैं जो जिन्दगी भर मिट्टी गोड़ते रह गये। खाली हाथ आये, खाली हाथ चले जाएँगे।’

गायत्री पिता द्वारा खाली किये गये कमरे में सामान जमाने में व्यस्त थी। बड़े चाचा की बात सुनकर रुक कर बोली, ‘चाचा जी, अफसोस मत करिए। आपके मिट्टी गोड़ने से हम चार प्राणियों की जिन्दगी मिट्टी होने से बच गयी, वर्ना हमारे तो दोनों लोक बिगड़ने वाले थे। भरोसा रखिए, जिस दिन आपके कर्मों का हिसाब होगा, आप नुकसान में नहीं रहेंगे।’

© डॉ कुंदन सिंह परिहार

जबलपुर, मध्य प्रदेश

≈ संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडल (हिन्दी) – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’/श्री जय प्रकाश पाण्डेय ≈