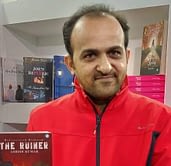

Captain Pravin Raghuvanshi, NM

☆ Anonymous Litterateur of Social Media # 42 (सोशल मीडिया के गुमनाम साहित्यकार # 42) ☆

Captain Pravin Raghuvanshi —an ex Naval Officer, possesses a multifaceted personality. Presently, he is serving as Senior Advisor in prestigious Supercomputer organisation C-DAC, Pune. He is involved in various Artificial Intelligence and High-Performance Computing projects of national and international repute. He has got a long experience in the field of ‘Natural Language Processing’, especially, in the domain of Machine Translation. He has taken the mantle of translating the timeless beauties of Indian literature upon himself so that it reaches across the globe. He has also undertaken translation work for Shri Narendra Modi, the Hon’ble Prime Minister of India, which was highly appreciated by him. He is also a member of ‘Bombay Film Writer Association’.

Captain Raghuvanshi is also a littérateur par excellence. He is a prolific writer, poet and ‘Shayar’ himself and participates in literature fests and ‘Mushayaras’. He keeps participating in various language & literature fests, symposiums and workshops etc. Recently, he played an active role in the ‘International Hindi Conference’ at New Delhi. He presided over the “Session Focused on Language and Translation” and also presented a research paper. The conference was organized by Delhi University in collaboration with New York University and Columbia University.

हिंदी साहित्य – आलेख ☆ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन ☆ कैप्टन प्रवीण रघुवंशी, एन एम्

In his naval career, he was qualified to command all types of warships. He is also an aviator and a Sea Diver; and recipient of various awards including ‘Nao Sena Medal’ by the President of India, Prime Minister Award and C-in-C Commendation.

Captain Pravin Raghuvanshi is also an IIM Ahmedabad alumnus.

His latest quest involves social media, which is filled with rich anonymous literature of nameless writers, shared on different platforms, like, WhatsApp / Facebook / Twitter / Your quotes / Instagram etc in Hindi and Urdu, he has taken the mantle of translating them as a mission for the enjoyment of the global readers. Enjoy some of the Urdu poetry couplets as translated by him.

हम ई-अभिव्यक्ति के प्रबुद्ध पाठकों के लिए आदरणीय कैप्टेन प्रवीण रघुवंशी जी के “कविता पाठ” का लिंक साझा कर रहे हैं। कृपया आत्मसात करें।

फेसबुक पेज लिंक >> कैप्टेन प्रवीण रघुवंशी जी का “कविता पाठ”

☆ English translation of Urdu poetry couplets of Anonymous litterateur of Social Media# 42☆

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃

आँधियाँ हसरत भरी, कोशिश कर

सर पटक कर रह गईं…

मगर बच गए वो पेड़ जिनमें

हुनर था झुकने का…

Storms kept trying fiercely,

Only to fail repeatedly; but…

The trees having skills of

Bowing low survived merrily!

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃

सुना है आज समंदर को

बड़ा गुमान आया है

उधर ही ले चलो कश्ती

जहां तूफान आया है…

Heard that the sea is

feeling too boisterous today

Take the boat there only

where the storm is raging…!

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃

नींद चुराने वाले पूछते हैं

आप सोते क्यों नहीं,

गर इतनी ही फिक्र है तो फिर

वो हमारे होते क्यों नहीं…

Sleep-stealer asks me

Why don’t you sleep…

If he is so much concerned,

Why doesn’t he become mine

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃

हवाएँ आज शायद…

हड़ताल पर हैं

आज तुम्हारी

खुशबू नहीं आई…

Probably, breeze is on

strike today since, your

fragrance didn’t envelop

the environs today…

❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃ ❃

© Captain Pravin Raghuvanshi, NM

≈ Blog Editor – Shri Hemant Bawankar/Editor (English) – Captain Pravin Raghuvanshi, NM ≈