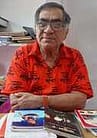

डॉ.नवनीत धगट

☆ कहानी – सिब्बू पगलैट ☆ डॉ.नवनीत धगट ☆

सिब्बू पगलैट कई दिनों तक बुंदेलखण्ड के इस कस्बानुमा शहर में, बस स्टैंड के आस-पास की व्यस्त सड़कों पर लंगड़ाता हुआ बदहवास फर्राटा दौड़ लगाता नज़र आता। जैसे उत्तेजना और हिंसा से भरा किसी का पीछा कर रहा हो। वो किसी को चोट पहुंचाना चाहता था। पर किसे ? ये कोई जानता ना था। कम चर्बी की काली अधेड़ उम्र वाली काया में हड्डियॉं और नसें झांकती रहतीं। उसके बाल छोटे होते…ना जाने कौन और कैसे इन्हें कटवा देता था ? तेल और मैल से चिक्कट उसके कपड़े होते। मुंह से छूटता झाग और थूक वह खाखारता थूकता चलता, जो उसकी बेतरतीब दाढ़ी मूंछों पर भी लगता जाता। दोनों हाथों में पत्थर या ईंट के कुछ टुकड़े होते जिन्हें वह बिना लक्ष्य के सड़क पर अंधाघुंध सन्नाता चलता। इससे बेपरवाह, की उसके फेंके पत्थर राहगीरों में किसे लगते हैं -किसे नहीं। हैरान कर देने वाली फुर्ती और ऊष्मा से लबरेज सिब्बू का तमतमाया चेहरा लगातार परिश्रम और तैलीय पसीने से चमक रहा होता। उसकी आँखें दहक रही होतीं। वह क्या कुछ बुदबुदाता बड़बड़ता ? शायद ना समझ में आने वाली गालियॉं होतीं। बस बार-बार आने वाले जो कुछ शब्द समझ में आते। –

‘हाट हट हाट हट हट्ट। भाग भग भग्ग। हम मार दे हैं। ’

वो किसी अदृश्य को फुंफकारता ललकार रहा होता। उसकी ये सक्रियता किशोर छात्रों के स्कूलों से पैदल आते-जाते समय अधिक होती। स्कूली बच्चे उसे देख मारे डर के किनारा कर लेते, किसी आड़ में दुबक जाते। कभी सुना नहीं कि उसके किसी वार से कोई घायल हुआ हो। खूंखार नजरें टिकाये सिब्बू किसी राहगीर की ओर शिकारी की तरह सरपट लपकता। भयभीत राहगीर के प्राण डर के मारे सूख जाते, पलक झपकते सिब्बू उसकी साइड से होकर बिना किसी हरकत के दूर निकल जाता।

किशोरों के कुछ समूह सिब्बू पगलैट की नब्ज़ पहचानते। दूर से चिल्लाते :

– ‘ जय हो डमरू राजा ’

उत्तेजित सिब्बू पगलैट शायद इस वाक्य के शब्दों को ही पहचानता। इस वाक्य का जादू सा असर होता सिब्बू पर। वो तुरंत रुकता। क्रॉस किये हुए डेढ़ पैर पर दोनों हाथ ऊपर किये स्टेचयू की तरह स्थिर हो जाता। उसके शरीर की मुद्रा तांडव कर रहे शंकर जी से मिलती हुई हो जाती। वह एकदम अविचल और शांत होता। उसके सजल नेत्र कभी आसमान की ओर तो कभी आनंद के भाव से बंद होते।

सिब्बू की जीवनसंगिनी भग्गो, उम्र में सिब्बू से खासी बड़ी थी। अशक्त, बीमार और लगभग बूढ़ी हो गई भग्गो और सिब्बू का ये जोड़ा कब और कैसे बना ? कोई नहीं जानता था।

कई साल पहले भग्गो का इकलौता जवान पर कृशकाय बेटा भी था। भग्गो की ये औलाद सिब्बू से थी या किसी पूर्व संबंध से ? कहा नहीं जा सकता था। बीमार ही बना रहता। भग्गो के बगल से उकडूं, घुटनों पर सिर टिकाए बैठा रहता। भग्गो तब तक थोड़ा बहुत चल-फिर लेती थी।

ज्यादा बीमार हुआ, कुछ दिन जिले के सरकारी अस्पताल में भरती बना रहा और एक शाम चल बसा। सिब्बू ने हाथ ठेले पर बेटे की लाश रखी और अंतिम संस्कार की चिंता लिए अस्पताल से निकला। विलाप करती हुई भग्गो अकेली हाथ ठेले के पीछे थी। भग्गो स्यापा में करुण रूदन के साथ कहती चली –

– ‘ ए मोरी माता, ए मोरे राम ए ठठरी के बंधे खों अबईं मरने हतो। ’

– ‘ ए नास के मिटे। दाबा काबा होतई काए नें मर गओ। ’

भग्गो के पास पुत्र शोक व्यक्त करने को ये ही तो शब्द थे।

वो दिन था कि भग्गो की आवाज़ जैसे चली गई। साथ में आखों की रोशनी भी जाती रही। दिन-रात एक जगह कांखती- कूलती पड़ी रहती। सालों उसके तन पर एक ही मैली सिन्थेटिक साड़ी होती। उसके आस-पास साफ-सफाई ना होने के कारण मक्खियॉं भिनभिनातीं, दुर्गंध बनी रहती। बदसूरत भग्गो के मुंह में एक दो बाकी पीले-मैले हिलते हुए दांत। बेतरतीब बंधे हुए खिचड़ी बाल, काले चेहरे की झुर्रियॉं, धंसी हुई आखें उसे डरावना बनातीं। तब तक सिब्बू पागल नहीं हुआ था। सिब्बू उसके अपने हाथ ठेला की मजदूरी करता- पूरी मशक्कत से। मोहल्ले में हाथ ठेला ढुलाई का जो काम मिलता- कर लेता। घर-द्वार जैसा कुछ था नहीं। हाथ ठेले के नीचे की छड़ों से बिस्तर के दरी -चादर और पानी का कुप्पा बंधा होता। गृहस्थी के नाम पर दो-चार एल्यूमीनियम के बरतन होते। दिन भर आस-पास रहकर काम करता। जहॉं जो जगह मिलती भग्गो के साथ दरी चादर बिछा कर सो रहता। हिन्दू मुसलमानों के मिले-जुले मुहल्ले में जहॉं जो मजदूरी के पैसे मिलते नुक्कड़ की छोटी होटल से चाय, समोसा, आलू बंडा, डबल रोटी जैसी चीजें खरीद लाता। आप खाता, भग्गो को खिलाता। फिर ठिकाना मिल गया था सिब्बू को। ढालू फर्श पर सार्वजानिक कचरा घर के सामने मुहल्ले के एक पक्के मकान की बालकनी। नीचे सड़क से लगी सीढ़ियों के साथ बना हुआ एक सीमेंटेड चबूतरा। मकान अक्सर खाली बना रहता, कोई रोक-टोक करने वाला था नहीं। धूप और बारिश से बचने सिब्बू ने भग्गो के साथ इसे ही अपना आशियाना बना लिया।

समय के साथ लगभग अंधी हो चुकी भग्गो चिड़चिड़ी, मतिभ्रम की शिकार और अशक्त होती चली गई। चबूतरे के एक कोने में पड़ी रहती, अपनी जगह से सरक भी नहीं पाती। सोने-खाने का कोई निश्चित समय नहीं। कई-कई दिन के अंतराल के बाद कपड़ों में ही निवृत्त हो लेती। बदबू इतनी होती कि राहगीर अपनी नाक ढंक कर निकलते। सिब्बू काम से लौटता, पास के हैण्ड पंप से कुप्पे में भर कर पानी भर लाता। जैसा भी बनता भग्गो और चबूतरे की साफ सफाई करता। मल और गंदगी ठिकाने के सामने बने कचरे घर के हवाले करता। कुछ फर्श पर लगातार बहती नाली के भी। कभी-कभार भग्गो को हैण्ड पंप के पानी से नहला देता, भूरे सफेद बदरंग बालों में कुछ तेल लगा कर गूंथ देता।

सिब्बू की ज़िंदगी बस भग्गो ही थी। भावनात्मक तौर पर उसके जीने का सहारा थी पर उसकी जिंदगी को कठिन बनाने का सबब भी। अकारण कर्कश स्वर में चीखती और रोती और बहुत कम और पोपले मुंह के अस्पष्ट आवाज़ में बड़बड़ाती …

– ‘ ऐ सिब्बू कहॉ मर गओ रे। पियत कौ पानी दै दे …। ’

भग्गो रात-बिरात जागती रहती अकारण बड़बड़ाती, रोती। थका हारा सिब्बू जेब में कुछ रकम होने पर कभी-कभार शाम को शराब पी लिया करता। सिब्बू खीझ जाता, झुंझला जाता, मां बहिन की गालियॉं देते हुए, भग्गो को लतिया देता –

– ‘ चंडोलन पिरान लै ले मोरे। नैं सोय नें सोन देय। कहॉं से मोरे गले बंध गई। जल्दी टर जा। मरत भी तौ नईयॉं। ’

– ‘अब सो जा अबेर भई। ’

यूं तो सिब्बू, भग्गो को बेइंतहॉं चाहता था पर जताने के लिए उसके पास ये ही शब्द थे।

देर रातों में भग्गो बेवजह खराश वाले भर्राए गले से दहाड़ मार कर रोती। आवाज से पास -पड़ोस के घरों की लाइट जल जातीं। कुछ लोग खिड़कियों और दरवाजों की दरारों से झांकने उठ बैठते। जो जानते थे कि भग्गो की आवाज़ है जाग कर भी बिस्तरों पर बने रहते। कुछ बाहर निकल के आवाज़ लगाते-

-‘ काए रे सिब्बू ? काए रुआ रओ भग्गो खों ? मुहल्ला सोन दे है के नईं ? ’

कुछ रहमदिल तीज त्यौहार और दूसरे मौकों पर भग्गो के चबूतरे पर कुछ खाने-पीने का सामान आवाज लगा कर रख जाते। पर भग्गो थी कि सिब्बू के हाथ के अलावा कुछ भी मिले खाती ही नहीं थी।

उज्जड्ड मनचले छोरे, फर्श गली से गुजरते कुछ देर बब्बू-भग्गो के इस ठिकाने पर रुक के मनोरंजन तलाशते। भग्गो को छेड़ते –

– ‘ काए भग्गो डार्लिंग ? कहॉं गओ तुमाओ सिब्बू डुकरा ?’

भग्गो तो जैसे बोलना, जवाब देना या बातों को समझना भूलती जा रही थी।

वे भग्गो को चिढ़ाते… भग्गो चिल्लाती-चीखती तो उनका मज़ा और भी बढ़ जाता। भग्गो पर पानी, कंकर, बीड़ी के अधजले टुकड़े फेंकते। सिब्बू के साथ रहते भी मनचले कई बार भग्गो को कंकर कचरा मारते। सिब्बू उन्हें रोकने गिड़गिड़ता, मिन्नतें करता।

उस शाम जब सिब्बू अपने काम से वापिस लौटा अपना हाथ ठेला सार्वजनिक कचरा घर के पास किनारे खड़ा कर के टिकाया। देखा भग्गो बेसुध सी घायल पड़ी थी, कई जगहों से खून बहकर सूख गया था। उसके आस पास कुछ गिट्टी के टुकड़े थे। ना जाने कौन भग्गो को चोटें पहुंचा गया था ? शायद आवरा कुत्तों का हमला रहा हो। सिब्बू उदास था पर करता क्या ? पास के बनिए की दूकान से दो रुपये का सरसों का तेल ले आया। भग्गो के घावों पर लगाया। भग्गो अब भी तड़फ-कलप रही थी … पर ये कोई बहुत अलग नै बात ना होकर उसकी रोज़ की हरकतों से थी। हॉं, भग्गो की सांसों की घरघराहट कुछ ज्यादा जरूर थी। उसी रात तेज बारिश के बीच भग्गो की सांस चलना बंद हुई, देह ठंडी हुई। सिब्बू को समझ में आ गया कि भग्गो चली गई। शून्य में ताकता रात भर भग्गो के शव के पास बैठा रहा। ढालू फर्श पर बरसाती पानी किसी बहते हुए नाले की आवाज़ कर रहा था। भग्गो की लाश को मुहल्ले के लोगों ने नगर पालिका की मदद से ठिकाने लगवाया। इसके बाद शहर ने सिब्बू को अदृश्य से जूझते आतंकी सिब्बू पगलैट की तरह देखा और जाना …।

© डॉ. नवनीत धगट

8, सनराईस रेसीडेंसी, राजघाट रोड, तिली, सागर (म. प्र.)

भ्रमण भाष : 9827812124 ईमेल : [email protected]

≈ संपादक – श्री हेमन्त बावनकर/सम्पादक मंडल (हिन्दी) – श्री विवेक रंजन श्रीवास्तव ‘विनम्र’/श्री जय प्रकाश पाण्डेय ≈

संजय दृष्टि – आत्मकथा

संजय दृष्टि – आत्मकथा

महादेव साधना- यह साधना मंगलवार दि. 4 जुलाई आरम्भ होकर रक्षाबंधन तदनुसार बुधवार 30 अगस्त तक चलेगी

महादेव साधना- यह साधना मंगलवार दि. 4 जुलाई आरम्भ होकर रक्षाबंधन तदनुसार बुधवार 30 अगस्त तक चलेगी